“AINDA ESTOU AQUI” PERTO DO OSCAR - Roberto Boaventura

****

Espaço Aberto é um canal disponibilizado pelo sindicato

para que os docentes manifestem suas posições pessoais, por meio de artigos de opinião.

Os textos publicados nessa seção, portanto, não são análises da Adufmat-Ssind.

****

Roberto Boaventura da Silva Sá

Dr. em Ciências da Comunicação/USP

Dias atrás, fui ver de novo o filme “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles, até agora, 38 vezes já premiado. Tentei observar melhor como, neste momento do império das fragmentações, um filme, cuja cronologia da narrativa está respeitada e até datada em seus momentos de avanço temporal, pode ser tão envolvente.

Como resposta, destacarei alguns pontos intrínsecos e outros extrínsecos à obra que podem estar influenciando na aceitação por parte de públicos daqui e do mundo afora.

Intrinsicamente, começo retomando o que já escrevi sobre o filme, assim que o assisti pela primeira vez. Do roteiro, a força dramatúrgica, principalmente de Fernanda Torres, literalmente, “rouba a cena”. Como nos geniais espaços em branco das páginas de “Un Coup de Dés” (Um Lance de Dados), de Mallarmé, nossa atriz atinge um nível de interpretação para a personagem Eunice Paiva em que, em diversos momentos, o silêncio e a força dos olhares falam mais alto e mais forte do que quaisquer palavras. Isso poderá, sim, lhe render o prêmio de melhor atriz.

Aliás, os “vazios” e/ou os “brancos” de sua interpretação também se estendem à sua mãe biológica, Fernanda Montenegro, que, em poucos minutos, já no epílogo, sem pronunciar uma palavra, diz tudo o que a personagem Eunice, já com o alzheimer avançado, poderia expressar: ápice das emoções de um filme emocionante por inteiro.

Mas nem só de “brancos” e “vazios” o filme se consolida. Há cenas que servem como verdadeiros quadros sígnicos, que, literalmente, “gritam” na construção da narrativa, como no interdiscurso com aquele “...Grito Parado no Ar”, peça e música de Gianfrancesco Guarnieri, ambas de 1973. Os gritos de brasileiros torturados no DOI-Codi, no Rio, são de arrepiar, pois acionam imagens de sofrimentos extremos provocados pelos métodos mais cruéis de se torturar alguém.

Igualmente forte em termos sígnicos é a presença da “água”. Agora, num diálogo discursivo com a música “Eu e a Água”, de Caetano Veloso (“...A água lava as mazelas do mundo// E lava a minha alma...”), o banho que Eunice toma após ter ficado presa por doze dias, enquanto era interrogada por agentes da ditadura, também é de uma força monumental na narrativa.

Aquele banho, além de resgatar a higiene corpórea da qual Eunice fora privada, ganha dimensão simbológica, pois “fotografa” o momento de sua tentativa de limpeza das imundícies, das injustiças, das dores, das mortes de pessoas torturadas, das mazelas de um país capturado em corpos e alma por um regime assassino. A personagem esfrega-se com tamanha força, como nunca precisara ter feito antes. Ao mesmo tempo, a água a revitaliza, revigorando-a para a luta incessante que passa a ter em busca de resposta sobre o desaparecimento de seu esposo.

Na verdade, nesse filme, a água tem força de personagem, tanto que, em outro momento, a água lava o sangue de pessoas torturadas nas celas e corredores daquele prédio sombrio que, por si, parece simbolizar uma catacumba. Aquela cena é uma das mais fortes, pois com a água está misturado o sangue de idealizadores de um país melhor, mais humano, inapelavelmente, vistos pelos ditadores como “comunistas”, “subversivos”. Todavia, em outra cena, marcas de sangue ressecado – aliás, de propósito, não lavado – foram deixadas na sala da direção do presídio para auxiliar na tortura psicológica dos interrogatórios, como o de Eunice, que não tinha as informações desejadas pelo regime autoritário.

Vale lembrar que a maioria das companheiras ignoravam muitas das ações de caráter gigantesco de seus companheiros, que, para poupá-las de consequências pavorosas que poderiam sofrer, silenciosamente, eles ajudavam a esconder compatriotas perseguidos pela ditadura. Durante o interrogatório de Eunice, o agente do regime atira seu resto de cigarro ao chão, repito, que está manchado de sangue já ressecado, e o pisa: cena igualmente chocante, carregada de significados no “não-dito”; no subentendido, é dito que, ali, muitos já foram mortos...

Enfim, o filme está repleto de signos não-verbais. A cada música da trilha sonora, p. ex., outros signos vão se superpondo, como em mosaico, cabendo ao espectador acionar seu repertório para ir preenchendo os espaços, propositalmente, deixados em branco. Na essência, essas sutilezas é que enriqueceram, no plano interno da construção fílmica, o desenrolar de “Ainda Estou Aqui”, que, também, poderá nos trazer algum troféu.

Na dimensão externa, que dialoga com o intrínseco das obras, volto a retomar reflexões que já expus em outro artigo. Antes de tudo, é bom lembrar que a arte não nasce do nada; ela tem origem num determinado lugar (espaço) e num tempo. Todavia, e, paradoxalmente, para ser elevada, ela só não pode ficar restrita ao lugar e ao tempo de nascimentos. Se ficar, pode não passar de mera crônica de circunstância ou do cotidiano, geralmente, de menor valor artístico.

Ademais, “Ainda Estou Aqui” é um grito contra o ódio de regimes e/ou políticos autoritários, que, sustentados por fake news e por discursos do ódio, estão pululando em diversos locais do mundo. Além da eleição de Trump, nos EUA, cujos reflexos já estão sendo sentidos em diversas partes, até na Alemanha, quem diria, a “Far-right politic” está, literalmente, mostrando suas garras.

No Brasil, para o desconforto, mesmo que in memoriam, de muitos dos que sustentaram a ditadura, bem como aos apequenados de alma que ainda flertam e se identificam com líderes do ódio, se Eunice, nos últimos anos de vida, perdera a memória por conta do alzheimer, hoje, cada um de nós está podendo recuperar um pouco da memória de um passado tão próximo; passado, a bem da verdade, dolorido, tantas foram as suas crueldades, como a que se abatera à família Paiva, que teve de ver, em janeiro de 1971, Rubens ser retirado de sua casa, por agentes da ditadura militar, para um “simples depoimento”, do qual nunca mais regressou.

Mas se Rubens nunca mais pode voltar da forma como desejava sua família, hoje, ele está de volta; como de regresso está Eunice. E ambos estão – por aqui – tendo um retorno retumbante, até pouco tempo não suposto. Mais: ambos – por toda parte – estão nas telas dos cinemas do mundo inteiro! Quem diria?! Ditadores que se esconderam junto com anistiados políticos estão sendo inapelavelmente desnudos em suas crueldades.

Que tudo isso nos sirva de lição; que este país não mais alimente a insanidade e a perversidade de criaturas, como Bolsonaro e seres ainda menores (!!!), renderem homenagens a tipos desprezíveis, como o condenado judicialmente coronel Brilhante Ustra, um dos mais cruéis torturadores de todos os torturadores do regime de exceção, até porque, repito o que já disse em outro artigo: BRILHANTE, de verdade, é o filme de Walter Salles. BRILHANTE é a oportunidade de ser contemporâneo de famílias BRILHANTES, como a de Eunice e Rubens Paiva, de Fernanda Torres e Fernanda Montenegro, que, ao se juntarem no BRILHANTE palco do mundo das artes, estão nos presenteando com o BRILHANTE sentimento de brasilidade, que vai bem além, mas muito além do ato de fixar ou fincar uma bandeira na porta de uma casa, da varanda de um apartamento, no pórtico de um comércio ou na entrada de uma porteira qualquer, de uma estrada qualquer, de uma fazenda qualquer...

Salve a democracia!

Ditadores e golpistas nunca mais.

CONFIABILIDADE NA ERA DAS “RENOVÁVEIS”: O DESAFIO DA INÉRCIA NO SETOR ELÉTRICO - Danilo de Souza

****

Espaço Aberto é um canal disponibilizado pelo sindicato

para que os docentes manifestem suas posições pessoais, por meio de artigos de opinião.

Os textos publicados nessa seção, portanto, não são análises da Adufmat-Ssind.

****

Por Danilo de Souza*

Nas redes sociais e nas conversas cotidianas, é comum encontrar a percepção de que uma matriz elétrica 100% baseada em fontes renováveis, de baixo carbono (ou ERNC - Energia renovável não convencional, o que exclui a hidráulica), como as energias solar e eólica, seria a solução ideal para os problemas energéticos e ambientais do planeta. Embora essa visão seja atraente e represente um futuro desejável em termos de emissões de carbono, ela desconsidera um elemento fundamental para a estabilidade das redes elétricas: a inércia.

A palavra "inércia", muitas vezes associada nos dicionários a algo negativo, como preguiça ou falta de ação, precisa ser ressignificada no contexto dos sistemas elétricos. Originalmente, o termo deriva do latim "inertia", que significa inação ou falta de movimento, e ganhou relevância na física graças à obra de Isaac Newton. Em seus Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, Newton descreveu a inércia como a propriedade que faz com que um corpo em movimento permaneça em movimento ou em repouso, a menos que uma força externa atue sobre ele. Nos sistemas elétricos, essa mesma característica, longe de ser negativa, é essencial para garantir estabilidade e resiliência, tanto em condições normais, como na ocorrência de distúrbios.

Nesse contexto, a inércia do sistema elétrico é definida pela energia rotacional armazenada em máquinas síncronas, como turbinas a vapor, turbinas a gás e geradores hidráulicos. Essa energia funciona como um "amortecedor" para variações de frequência, absorvendo os impactos de perturbações, possibilitando a atuação dos sistemas de proteção para limitação das falhas, e limitação das regiões de blecaute. A frequência da rede elétrica é tipicamente mantida em 50 Hz ou 60 Hz, dependendo da região, e pequenas variações podem indicar desequilíbrios entre geração e consumo. Assim, em sistemas elétricos dotados de alta inércia, esses desequilíbrios são mitigados mais rapidamente, garantindo maior estabilidade.

A Figura 1, presente no relatório Meeting the Challenge of Reliability on Today’s Electric Grids: The Critical Role of Inertia, ajuda a compreender essa dinâmica por meio de uma analogia de banheira. A entrada de água representa a geração de energia, enquanto o escoamento simboliza o consumo. O nível de água, equivalente à frequência, permanece constante quando a entrada e a saída estão equilibradas. Nesse cenário, redes elétricas com maior inércia têm uma "banheira" maior e mais cheia, o que lhes permite lidar melhor com variações repentinas e evitar transbordamentos ou esvaziamentos.

No entanto, as fontes de baixo carbono, apesar de serem fundamentais para a redução de emissões, contribuem pouco ou nada para a inércia do sistema. As turbinas eólicas, mesmo possuindo massa física rotativa, não estão sincronizadas à frequência da rede e, portanto, não fornecem inércia significativa. Os sistemas fotovoltaicos, por sua vez, não possuem partes móveis que gerem energia rotacional. Essa transição para fontes não síncronas, embora necessária, apresenta desafios técnicos substanciais para a integração e aporte na estabilidade no sistema elétrico.

A Figura 2 ilustra os valores típicos da constante de inércia (H) para diferentes tipos de geração. As usinas nucleares são as campeãs, seguidas pelas fósseis (gás e carvão) e hidráulicas, que fornecem os maiores valores, enquanto a geração a partir de fontes renováveis, como solar e eólica, comumente no Brasil não são combinadas com tecnologias que fornecem essa contribuição. A solar, devido à sua natureza, de não possuir máquina girante, e a eólica, por ser geralmente conectada por meio de inversores, ou por máquinas não síncronas. Além disso, é importante notar que a penetração de geração por fontes de baixa inércia pode levar a uma redução drástica na inércia total do sistema, como evidenciado em estudos sobre o Reino Unido. Existe uma clara tendência de continuidade de queda da geração síncrona até 2030, enquanto a geração oriunda de máquinas não síncronas, ou conectadas por inversores ou por HVDC, aumenta proporcionalmente, criando desafios para a estabilidade da rede.

Um aspecto frequentemente negligenciado é que, mesmo sistemas baseados em tecnologia de corrente contínua de alta tensão (HVDC), que permitem a interconexão de diferentes regiões e o transporte de grandes quantidades de energia, não contribuem para a inércia do sistema. Ainda que os sistemas HVDC estejam conectados às máquinas girantes, a energia transmitida por esses sistemas não apresenta o amortecimento inerente das máquinas síncronas. Isso significa que, em situações de falhas ou perturbações, a frequência da rede pode variar de forma mais abrupta que em sistemas sem HVDC, aumentando ligeiramente o risco de desligamentos.

Nesse cenário, o caso do Reino Unido é particularmente relevante como um estudo de caso. A rápida transição para fontes de baixo carbono, especialmente a expansão das energias eólica e solar, levou a uma redução significativa na inércia da rede. Ao longo da última década, políticas de incentivo às fontes de baixo carbono resultaram em um declínio constante na participação de geradores síncronos, como usinas a carvão e nucleares, que anteriormente forneciam níveis elevados de inércia. Esse fenômeno também é observado em países nórdicos, onde a combinação de energia hidrelétrica com crescente participação eólica trouxe desafios semelhantes. Em ambos os casos, os operadores de rede foram forçados a adotar soluções emergenciais, como a ativação de geradores de reserva e a implementação de novos mercados de serviços auxiliares.

Para mitigar a perda de inércia, tecnologias emergentes estão sendo desenvolvidas. Os antigos compensadores síncronos se colocaram novamente como importantes, agora por simularem também o comportamento de inércia em máquinas síncronas, sem, necessariamente, gerar energia reativa. Além disso, sistemas de baterias têm sido amplamente discutidos como uma alternativa para oferecer "inércia sintética" e resposta rápida para estabilizar a frequência. No entanto, essas tecnologias ainda enfrentam limitações técnicas e econômicas. Compensadores síncronos, por exemplo, requerem investimentos elevados e espaço físico considerável, enquanto baterias dependem de avanços na eficiência e redução de custos.

Ainda, outro recurso utilizado em alguns sistemas é a implementação de mercados de reservas de frequência rápida (FFR), que permitem uma resposta mais ágil a variações repentinas. Essas reservas podem incluir turbinas hidráulicas de resposta rápida, baterias e até mesmo ajustes nos sistemas de controle de turbinas eólicas. Essas medidas demandam investimentos significativos e uma coordenação cuidadosa entre operadores de sistemas e reguladores. Além disso, é necessário considerar os desafios técnicos e operacionais associados à integração dessas tecnologias em larga escala, especialmente em sistemas que já operam próximos de seus limites técnicos.

Vale salientar que a importância de manter a inércia vai além de garantir a estabilidade da frequência. Sistemas com alta inércia também oferecem maior resiliência a falhas, permitindo que os operadores da rede tenham tempo adicional para implementar medidas corretivas em situações de emergência. Assim, consequentemente, redes com predominância de fontes de baixo carbono, com baixa inércia, são mais suscetíveis a colapsos rápidos, nos quais pequenos desequilíbrios podem se transformar em falhas sistêmicas antes que intervenções sejam possíveis. Dessa forma, é necessário ampliar o debate sobre as soluções que preservem ou substituam as funções essenciais da inércia. E, neste contexto, a tecnologia grid forming surge como um paliativo neste momento, pois possibilita que inversores eletrônicos em fontes renováveis, como solar, eólica e baterias, não apenas sigam a frequência da rede, mas também ajudem a estabilizá-la, atuando como fontes de referência de tensão e frequência, semelhantemente às usinas convencionais com turbinas síncronas.

Nos países nórdicos, algumas iniciativas têm sido implementadas como estudo de caso, para enfrentar os desafios impostos pela baixa inércia. Por exemplo, mercados de reserva de frequência (serviços ancilares) para fornecer suporte rápido em caso de perturbações. Esses mercados combinam recursos de diversas tecnologias, incluindo baterias, geradores hidráulicos e até turbinas eólicas modificadas para resposta dinâmica. Apesar desses avanços, os custos associados ao gerenciamento de redes com baixa inércia continuam aumentando, exigindo soluções mais eficientes e escaláveis no futuro. Ou mesmo a reinserção das nucleares e outras fontes que utilizam máquinas síncronas.

É importante destacar nos debates sobre a escolha das fontes primárias usadas para geração de energia elétrica que a preservação da inércia é uma questão técnica fundamental para manter a estabilidade dos sistemas. Redes elétricas confiáveis são fundamentais para o desenvolvimento econômico e social, e qualquer interrupção significativa pode ter consequências severas para indústrias, hospitais e outras infraestruturas críticas. Portanto, assegurar que as redes elétricas continuem a operar com altos níveis de estabilidade deve ser uma prioridade em qualquer estratégia de transição energética.

OBS: Coluna publicada mensalmente na revista - "O Setor Elétrico".

*Danilo de Souza é professor na FAET/UFMT e pesquisador no NIEPE/FE/UFMT e no Instituto de Energia e Ambiente IEE/USP.

UM PRESIDENTE E UMA BISPA - Roberto Boaventura

****

Espaço Aberto é um canal disponibilizado pelo sindicato

para que os docentes manifestem suas posições pessoais, por meio de artigos de opinião.

Os textos publicados nessa seção, portanto, não são análises da Adufmat-Ssind.

****

Roberto Boaventura da Silva Sá

Dr. em Ciências da Comunicação/USP

Nas primeiras séries de vida escolar, tive aquelas clássicas aulas sobre “sinônimos” e “antônimos”. Dos primeiros, aprendi que as palavras tinham o mesmo, ou significados semelhantes, como, p. ex., “carro” e “automóvel”. Os “antônimos”, dessemelhantes, como os binômios “branco/preto” e “amigo/inimigo”.

Hoje, considero que os termos “presidente” e “bispa”, que, dentro da lógica semântica, até poderiam fazer parte dos sinônimos, posto serem substantivos que apontam para tipos de lideranças (no caso, política e religiosa) em diferentes sociedades, também podem ser antônimos! Isso depende apenas do presidente, da bispa e, acima de tudo, do contexto, tão bem estudado por Mikhail Bakhtin e seguidores.

Foi preciso a maior democracia do planeta realizar suas últimas eleições, e o mundo assistir a um conjunto ritualístico da posse de seu atual presidente, para ser escancarado um antológico antagonismo – portanto, na esteira dos “antônimos” – entre um presidente (Trump) e uma bispa (Mariann Budde). Não que, antes, religiosos já não tivessem tido embates com o “status quo” alhures. Do Brasil mesmo, dentre outros, destaco a coragem do bispo Pedro Casáldaliga, durante a ditadura militar/64. Todavia, o detalhe do momento em pauta esteve no jogo dos olhares que ambos trocaram durante um culto, quando foi pregado um sermão de doer a alma de um cristão (desde que o fosse de fato), transmitido ao vivo e em cores, com destaque à laranja. Hai capito?

Pois bem. De minha parte, avalio que o antagonismo exibido pelos dois sujeitos citados, dia 21 pp., na Catedral de Washington, pode nos servir como uma das imagens mais emblemáticas para a tentativa de compreensão deste turvado tempo, pois elas “fotografam”, num mesmo espaço (por ironia, um templo), a coexistência de dois tipos tão distintos de nossa espécie, politicamente falando: a) os providos de humanidade; b) os desprovidos de humanidade. Sempre partindo dessa oposição, infinitas singularidades nos formatam como indivíduos, desde um certo “princípio” até se sabe lá quando...

Isso posto, realço que a firmeza de Mariann para aquele embate teve de vencer seu confessado medo, até porque Trump não fala apenas por meio de palavras. Vindo de um tipo de circo midiático, onde, de saída, valem dancinhas e requebros com braços e mãos para aprisionar a atenção/audiência de uma massa idiotizada desde tenra idade, ele também se expressa por meio de um amplo gestual corpóreo, inspirado na sombria figura do Tio Sam, aquele ser de olhar amedrontador que sempre está apontando o indicador da mão direita ao seu interlocutor.

Mas, afinal, o que fez a bispa?

Com determinação, mas com o devido respeito, na condição de representante de Deus naqueles lugar e momento, ela pediu misericórdia aos imigrantes ilegais e aos LGBTQIA+, dois dos alvos políticos mais mirados pelo ódio de Trump. Alicerçando-se na Bíblia, aliás, outrora, por coincidência, ostentada pelo próprio presidente, à porta da mesma Igreja, Mariann apelou para o lado cristão de Trump.

Em vão. Assim, Mariann contrariou Mateus, 7:6, que já pedia que não se desse “o que é sagrado aos cães”, nem atirassem “pérolas aos porcos”. Trump, como que se vingando, adiantou o desmonte das políticas de inclusão e acentuou a truculência policial contra imigrantes não-legalizados.

Antes disso, o engano da bispa já se explicitara, durante o transcorrer do culto, pelas caras e bocas do presidente, como fazem crianças e adolescentes mimados, quando contrariados ou invadidos em seus segredos. A propósito, adultos infantilizados me inquietam, pois ofendem as crianças, seres graciosos, pelo menos enquanto são infantes. Pior é ver criaturas assim se elegendo para cargos políticos, pois isso significa conivência “de espelho” (In: “Sampa”/Caetano Veloso) entre eleitor e eleito.

Essa conivência tem significados políticos e sociais gravíssimos, pois o discurso e as ações de ódio têm sido alimentados por avalanches de fake news, recebidas e compartilhadas por pessoas capturadas pelas bolhas de criminosas redes sociais, que alimentam e alavancam lideranças autoritárias. Para isso, a desinformação ganha terreno inimaginável de mensuração social, pondo em risco as democracias. Hoje, já no poder ou na expectativa de tê-lo, esses agentes autoritários estão por diversas lugares, como nos EUA, Coreia do Norte (e até na do Sul!), Belarus, Rússia, Venezuela, Argentina...

No Brasil, também temos um líder assim, embora sem a menor capacidade para o gracejo de outros por aí. Quando tentou ser cômico, zombou a morte de milhares de brasileiros por covid-19, imitando pacientes intubados: desumanidade de um negacionista convicto. Seu ódio é sempre potencializado por sua visão de um mundo acorrentado ao medievo. Até para sorrir, o que lhe é raro, seus dentes estão sempre cerrados.

Enfim, sujeitos tais, da política contemporânea, são invariavelmente agentes dos extremismos, cujos berços mais recentes podem estar no fascismo e/ou no nazismo. Não à toa, Elon Musk, ministro de Trump, afrontando a humanidade, expôs, gestualmente, um dos abomináveis signos nazistas no meio dos festejos ao presidente recém-eleito. Depois, precisou negar.

Tarde demais. Conforme o ICL Notícias (25/01/25), por aqui, pelo menos “Um perfil no Instagram postou vídeo de um grupo de homens de Catanduva (SP) fazendo a mesma saudação nazista ao som de “Amerika”, música do grupo alemão de metal Rammstein”. Já no “Fantástico” (Globo: 26/01/25), foi revelado que vem aumentando o número de bandas brasileiras extremistas (mais de 125 já estão identificadas), que fazem letras para atacar negros, LGBTQIAP+ e judeus.

Na contramão disso, no dia 27 de janeiro pp., o mundo celebrou o 80º aniversário da libertação de Auschwitz. Alguns dos raros sobreviventes daquele campo de concentração, logo, de horrores indescritíveis, estiveram durante as comemorações. Suas lembranças e apelos para a paz, tudo transmitido ao vivo pela BBC/Londres, foram de arrepiar. Diante de tantas atrocidades, só mesmo um ser inominável, absolutamente desumano, pode saudar o nazismo, querendo imitar Hitler; pior: e ser seguido por uma legião de criaturas igualmente abjetas.

Infelizmente, hoje, convivemos com isso, mas isso pode mudar, felizmente. Tudo depende da consciência crítica e da postura de cada um de nós. Daí a importância de compreendermos os diversos cenários políticos, nossos e de outros territórios; para nos auxiliar, mais do que antes, o jornalismo profissional e responsável se faz indispensável em todos os lugares. Daí a importância de leituras responsáveis, de estudos aprofundados, da imersão na cultura comprometida e respeitosa com o seu tempo e seu povo. Precisamos nos livrar das bolhas das redes sociais, manipuladas/monetizadas por extremistas, de direita e/ou de supostas esquerdas, invariavelmente, reinado de desumanidades. Só assim, adubaremos, organicamente, nossa humanidade, como espécie; por consequência, sustentaremos nossas democracias, hoje, ameaçadas, em diversos espaços do planeta.

"EMPREENDEDORISMO" BILIONÁRIO, A FACE REAL DA "INOVAÇÃO" NA USP - Pedro Estevam da Rocha Pomar e Paulo Hebmüller

Disponibilizamos o texto de autoria dos jornalistas Pedro Estevam da Rocha Pomar e Paulo Hebmüller a pedido do professor Aldi Nestor de Souza.

Clique no arquivo anexo abaixo para ler.

Substituir os combustíveis fósseis: um desafio economicamente complexo

ESPAÇO ABERTO

Debate de ideias – Informativo da Associação dos Docentes da UFMT - ADUFMAT - nº 03/2025.

****

Espaço Aberto é um canal disponibilizado pelo sindicato

para que os docentes manifestem suas posições pessoais, por meio de artigos de opinião.

Os textos publicados nessa seção, portanto, não são análises da Adufmat-Ssind.

****

Texto enviado pelo Prof. Danilo de Souza.

Substituir os combustíveis fósseis: um desafio economicamente complexo

A substituição dos combustíveis fósseis por fontes primárias de baixa emissão representa um dos maiores desafios do século XXI, principalmente sob perspectivas econômicas. No modo de produção capitalista, a reprodução do sistema econômico depende fundamentalmente da capacidade de reduzir os custos de produção, garantindo assim a ampliação da extração de trabalho excedente e a maximização do lucro. Essa dinâmica impulsiona a constante busca por inovações tecnológicas e pela exploração intensiva dos recursos naturais e da força de trabalho para aumentar os excedentes no final do circuito, em uma lógica que prioriza a eficiência produtiva acima de qualquer outro fator.

Nesse contexto, os recursos energéticos de baixo custo, como os combustíveis fósseis, ocupam um papel central, pois viabilizam uma produção em larga escala e preços competitivos, essenciais para a circulação ampliada de mercadorias no mercado global. Entretanto, essa estrutura, profundamente enraizada, enfrenta limites e contradições evidentes ao se deparar com a necessidade de uma transição energética que requer fontes de baixa emissão de carbono, hoje, significativamente mais caras, e um reajuste profundo das bases materiais sobre as quais o sistema opera. Essa situação demonstra as tensões intrínsecas entre a lógica da acumulação de riqueza e as demandas por sustentabilidade ambiental e social.

Uma das estratégias mais viáveis para reduzir emissões associadas ao uso de hidrocarbonetos líquidos, como o petróleo, é a substituição parcial ou total por biocombustíveis. Esses combustíveis renováveis apresentam a vantagem de requererem pouca adaptação nas tecnologias já existentes de queima (motores a combustão interna) e distribuição, uma vez que mantêm sua forma líquida e podem ser integrados de forma relativamente simples à infraestrutura atual. Essa característica minimiza os desafios logísticos e técnicos da transição, tornando os biocombustíveis candidatos preferenciais como substitutos dos combustíveis fósseis em curto prazo. Contudo, o fator econômico continua sendo um obstáculo significativo: os biocombustíveis apresentam custos de produção mais elevados quando comparados aos combustíveis fósseis convencionais, especialmente devido à necessidade de insumos agrícolas, tecnologia específica e processos industriais de conversão. Além disso, questões como a competição pelo uso da terra e a volatilidade dos mercados de commodities agrícolas também afetam sua viabilidade econômica.

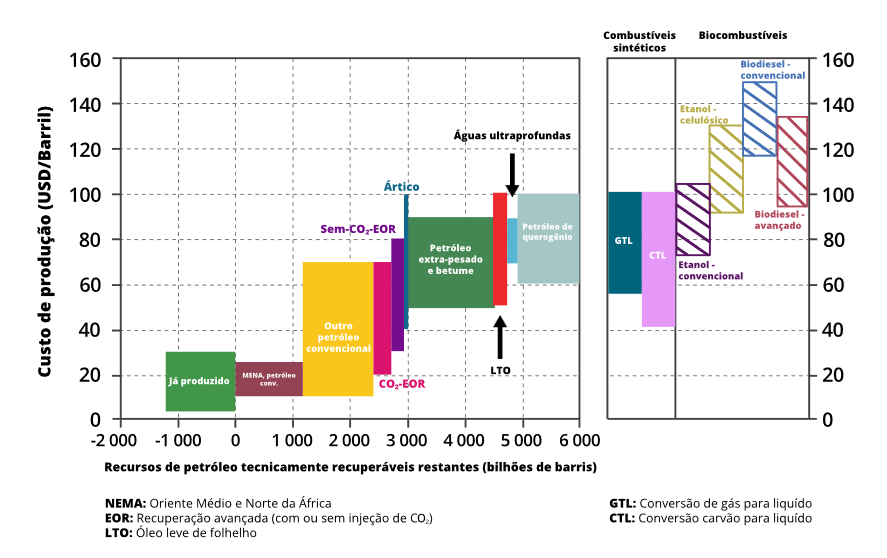

Conforme demonstrado na figura, os custos de produção de petróleo e combustíveis variam amplamente dependendo do tipo de recurso, localização e tecnologia empregada. As reservas de petróleo convencional no Oriente Médio e no Norte da África possuem os menores custos de produção, variando entre 5 e 30 dólares por barril, devido à alta eficiência de extração e às condições geológicas favoráveis, o que garante um excedente econômico significativo (oscilando entre 30 e 100 US$/barril), mesmo em cenários de preços baixos no mercado.

Esses custos de produção são significativamente inferiores a outras tecnologias de extração que exigem maior complexidade técnica, e maior necessidade de investimentos e desafios ambientais. É o caso das tecnologias que recuperam as fontes de petróleo não convencional, como as tecnologias "Sem-CO₂-EOR" (recuperação avançada sem injeção de CO₂), "CO₂-EOR" (com injeção de CO₂), petróleo extrapesado e betume, águas ultraprofundas, regiões árticas e petróleo de querogênio. Incluem-se, também, as tecnologias de extração do óleo leve de folhelho (LTO), encontrado em formações de xisto, que possui custos intermediários, mas é conhecido por sua rápida produção inicial, seguida de um declínio acentuado, o que contrasta com a vida útil mais longa e estável de poços convencionais. Essa característica dos poços de LTO reduz seu horizonte de rentabilidade, exigindo ciclos de perfuração contínuos para manter os níveis de produção, enquanto os poços convencionais, especialmente em regiões como o Oriente Médio, podem manter fluxos constantes e economicamente viáveis por décadas.

Além das fontes fósseis, os combustíveis sintéticos e biocombustíveis possuem papel relevante. Combustíveis sintéticos, como GTL (conversão de gás para líquido) e CTL (conversão de carvão para líquido), apresentam custos elevados, em função dos processos químicos complexos necessários para sua produção. Já os biocombustíveis, como biodiesel convencional, biodiesel avançado, etanol celulósico e etanol convencional, destacam-se por serem fontes consideradas de baixo carbono com menor impacto ambiental em termos de emissões de gases de efeito estufa. Contudo, apresentam custos mais elevados, que podem ultrapassar 120 dólares por barril equivalente. Por exemplo, no Brasil, o biodiesel é produzido com custos médios entre 90 e 135 dólares por barril equivalente, beneficiando-se de tecnologias avançadas a partir da cana-de-açúcar e soja. Nos Estados Unidos, esses custos podem exceder 140 dólares por barril, devido ao uso intensivo de insumos agrícolas e a uma infraestrutura menos otimizada. A figura sintetiza esses custos e as estimativas de recursos tecnicamente recuperáveis, apresentando no lado esquerdo os custos relacionados às fontes de petróleo convencional e não convencional, e no lado direito, os combustíveis sintéticos e biocombustíveis.

A diferença nos custos de produção de energia, como os demonstrados na figura, tende a desencadear um efeito cascata sobre outros setores da economia, se os biocombustíveis fossem colocados como solução de “descarbonização” em substituição aos fósseis. Isso ocorre porque a energia é um insumo de baixíssima elasticidade, ou seja, sua demanda não varia de forma significativa em resposta a mudanças no preço. Esse conceito de elasticidade reflete a sensibilidade do consumo de um bem ou serviço a alterações em seu custo; no caso da energia, mesmo aumentos expressivos nos preços dificilmente reduzem a demanda, devido à sua importância essencial para a produção, transporte e serviços básicos. Como resultado, custos mais elevados de fontes de energia renováveis ou não convencionais são inevitavelmente repassados ao longo da cadeia produtiva, aumentando os preços de bens e serviços finais. Essa alta pode gerar impactos inflacionários e afetar a competitividade econômica, especialmente em setores intensivos em energia.

Vale citar que os avanços tecnológicos têm desempenhado um papel essencial na redução dos custos de produção, especialmente no setor de petróleo não convencional. Métodos como o fraturamento hidráulico e perfuração horizontal permitiram que fontes de xisto e gás natural se tornassem viáveis economicamente. Contudo, mesmo com esses avanços, os custos de produção de combustíveis não convencionais ainda são significativamente maiores do que os custos das fontes convencionais mais acessíveis, o que resulta em um menor excedente econômico da utilização dessas tecnologias alternativas.

A produção de biocombustíveis apresenta custos elevados em comparação com os combustíveis fósseis convencionais devido a diversos fatores estruturais e tecnológicos. Primeiramente, o cultivo de matéria-prima agrícola, como milho, cana-de-açúcar ou soja, exige grandes áreas de terra, altos investimentos em insumos agrícolas (fertilizantes, defensivos, água) e força de trabalho, além de estar sujeito à sazonalidade e à volatilidade climática. Em seguida, os processos de conversão biológica ou química dessas matérias-primas em combustíveis, como a fermentação ou transesterificação, demandam tecnologias avançadas e complexas, muitas vezes com baixa eficiência energética. Ou seja, toda uma cadeia produtiva extensa e dependente de diversos fatores externos. Por outro lado, a produção de petróleo, especialmente em fontes convencionais, beneficia-se de uma infraestrutura amplamente consolidada, técnicas de extração altamente otimizadas e custos marginais baixos nas regiões de maior produtividade, como no Oriente Médio.

A transformação do sistema energético global é um grande desafio, que ainda está longe de se concretizar. Demandaria um compromisso robusto de governos e setores empresariais que teriam de operar uma lógica diferente da que até o momento construiu o sistema produtivo. Medidas políticas, como a introdução de subsídios para tecnologias de baixo carbono, desincentivos fiscais para fósseis e o fortalecimento de regulamentações ambientais, estão longe de serem o suficiente para incentivar a transição, e em alguns casos podem até mesmo gerar mais assimetrias. Além disso, investimentos massivos em pesquisa e desenvolvimento são necessários para continuar a reduzir os custos das tecnologias de baixo carbono e melhorar sua eficiência.

O caminho para uma matriz energética de baixo carbono é complexo e exige esforços coordenados em várias frentes. Embora avanços tecnológicos estejam ajudando a reduzir custos e aumentar a viabilidade das energias renováveis, a dependência histórica de combustíveis fósseis, aliada às estruturas econômicas e geopolíticas existentes, ainda representa um obstáculo significativo. Portanto, uma transição energética efetiva ainda está longe de se consolidar, e exigiria transformações profundas e estratégicas, seja em tecnologias, seja nas estruturas econômicas, políticas e sociais.

OBS: Coluna publicada mensalmente na revista - "O Setor Elétrico".

Danilo de Souza é professor na FAET/UFMT e pesquisador no NIEPE/FE/UFMT e no Instituto de Energia e Ambiente IEE/USP.

As Big Techs e os desafios para a política nacional de Saúde Mental Antimanicomial

Debate de ideias – Informativo da Associação dos Docentes da UFMT - ADUFMAT - nº 02/2025.

Espaço Aberto é um canal disponibilizado pelo sindicato

para que os docentes manifestem suas posições pessoais, por meio de artigos de opinião.

Os textos publicados nessa seção, portanto, não são análises da Adufmat-Ssind.

****

As Big Techs e os desafios para a política nacional de Saúde Mental Antimanicomial

Por Vanessa C Furtado

Profa. Dra. Departamento de Psicologia- UFMT

Para Fernando Freitas e

David V-E Tauro

Na última terça-feira assistimos ao anúncio de Zuckerberg sobre alterações relacionadas aos algoritmos das redes sociais que comanda, dentre essas mudanças, o CEO fez questão de anunciar a liberação de se associar questões de sexualidade a transtornos mentais. Uma mudança radical na postura das BigTech que vendiam a vibe “descoladas e moderninhas, abertas à diversidade”. O recuo ideológico aponta para nós, lutadoras e lutadores antimanicomiais um cenário complexo, de avanço da patologização, agora declaradamente apoiado pelas redes sociais, que exigirá organização da luta e resistência.

Em momentos de agudização da crise, o Capital não se furta em lançar mão de suas pautas fascistas e eugenista na garantia de manutenção do status quo. O duplo retrocesso nas redes sociais sobre a pauta LGBTQIA+ e da pauta da saúde mental é prova de que o avanço da extrema direita, de ideais nazifascistas não são ao acaso, mas é sim um projeto articulado pelas grandes potências econômicas mundiais.

Mas, o que isso impacta nossa política nacional de Saúde Mental e em nosso dia-a-dia?

É preciso retomar um pouco a história da psiquiatria para que possamos entender esses impactos. A psiquiatria denominada científica, como uma especialidade das ciências médicas, tem um marco importante no final do século XIX com Kraeplin e seu sistema nosológico.

Naquela ocasião, Kraepelin (1887/2005) discutia a crise da psiquiatria (1886) justamente por ela não conseguir responder, aos problemas aos quais se dedicava, com a mesma “eficácia” de outras especialidades médicas. A solução, para o autor, era a utilização dos métodos da Psicologia Experimental de Wundt como base das investigações psiquiátricas.

Seguindo esses passos, Kraepelin desenvolve um sistema nosológico que tem embasado a psiquiatria desde então. Principalmente, a partir da terceira edição do DSM. Muito embora, atualmente, apenas parte das ideias kraepelinianas ainda se encontram presentes nas formulações diagnósticas em saúde mental baseadas no DSM, há um elemento fundante que permanece na lógica de se fazer diagnóstico na psiquiatria hegemônica: o modelo biomédico, radicado em um ideal eugênico e higienista de saúde; como bem nos chama atenção o “SPK Fazer da doença uma arma” (movimento de paciente/usuárias/os alemães da década de 70 “Coletivo Solcialista de Pacientes de Heidelberg) em seu manifesto. De acordo com eles:

“Saúde é um conceito totalmente burguês. O capital como um todo estabelece uma norma média de exploração da mercadoria força de trabalho [ da mercadoria ser humana]. (…) Ser saudável significa ser explorável.” (SPK, 2024 p. 38).

A ideologia burguesa, pode-se dizer, constitui a base da psiquiatria hegemônica (e das ciências médicas e da saúde em geral) dando a tônica não apenas nos modos de se fazer diagnóstico em Saúde Mental, como também, nos modos de atenção às pessoas em sofrimento psíquico. Não à toa é o nome de Kraepelin que é tratado como “pai da psiquiatria”, um eugenista convicto, que junto com Wundt compôs um movimento de resistência ao processo democrático que se instaurava na Alemanha naquela época, pois acreditava que um líder escolhido pela maioria das população não seria alguém preparado para governar, pois os governantes aristocráticos haviam herdado essa capacidade de seus antepassados, herdando as melhores características de forma hereditária.

A ascensão de certas classes a posições confortáveis e importantes na vida deve ter dependido desde o início de que elas provassem sua coragem na luta por existência (Dasein Kampf). A luta garantiu-lhes uma posição superior em seu ambiente. Além disso, pode-se supor que seus traços positivos foram herdados e, portanto, que as gerações posteriores de uma antiga linhagem familiar que defendeu sua posição ao longo dos séculos manteve, até certo ponto, aquelas características que uma vez facilitaram sua existência Por outro lado, parece óbvio que os ancestrais daqueles pertencentes às classes mais baixas não possuíam, em geral, características que os equipassem para realizações extraordinárias e, portanto, não poderiam transmitir tais características. (Kraepelin, 1919 p. 181 apud Engstrom, 1991 p. 150).

Kraepelin entendia que a “degeneração”, a tendência à criminalidade e ao desenvolvimento de sofrimentos psíquicos era uma questão hereditária (a genética naquele momento era uma ciência incipiente).

A ciência, é importante lembrar, não é descolada de ideologias e de seu contexto histórico, político, social… a ideologia impregnada nas formulações diagnósticas de Kraepelin, a importação dessas ideias ao modelos diagnósticos atuais cumprem funções sociais que, de forma hegemônica, tem bases eugênicas e, portanto, higienistas.

Hobsbawm, um dos maiores historiadores de último século, anuncia as validações dos ideais eugênicos pela via do que hoje, como ciência mais desenvolvida do que na época de Kraepelin, denomina-se genética:

O que tornou a eugenia “científica” foi justamente o surgimento da genética após 1900, que parecia sugerir a exclusão total das influências ambientais na hereditariedade e a determinação, por um único gene, da maioria ou de todas as características; isto é, que o cruzamento seletivo dos seres humanos segundo o processo mendeliano era possível. (Hobsbawm, 2012 p. nd. - Versão para Apple Books - gritos nossos).

Contudo, no campo de estudos da genética mesmo, é sabido e largamente estudado a interação do organismo com o meio e como isso afeta os fenótipos, o que chamamos “epigenética”, aquilo que está sobre a genética. Para nós, seres humanos/os o meio social é a sociabilidade nos é imprescindível, somos seres sociais em essência, nosso organismo biológico é dotado de plasticidade (como a maioria dos organismos multicelulares) e nosso processo saúde e doença deve ser entendido a partir das determinações sociais-históricas e não apenas biológicas.

Isso quer dizer que, nossa herança genética, como afirmam Lewins e Levontin (1985), dá conta de características básicas como cor dos olhos, cabelos, estatura, etc. Mas as formas mais complexas de nosso comportamento, desenvolvimento, nossa consciência são produtos de nossas interações sociais, de nossa sociabilidade, ao longo da história de nossa vida. Então, é preciso entender que a nossa constituição enquanto seres humanas/os perpassa pelo contexto social, histórico e, consequentemente, político. Não somos indivíduos autogeridos, somos seres que dependemos do chão da história, expresso na sociabilidade constituída coletivamente/socialmente.

Como Marx (2011) já dizia: “Os homens [e mulheres] fazem sua própria história, mas não a fazem como querem; não a fazem sob circunstâncias de sua escolha, e sim sob aquelas com que se defrontam diretamente, ligadas e transmitidas pelo passado.” (p. Nd. Versão para kindle).

O que temos diante de nós agora, os meios pelos quais deveremos conduzir nossa história, ante o explícito avanço do neoliberalismo e as expressões ultraconservadoras diante da iminente falência do modelo capitalista, será nossa luta e resistência nas trincheiras da luta antimanicomial, para não deixar que nossa política (e soberania nacional) sejam assoladas. O que não se construirá apenas a partir de nossa pauta, mas de organização coletiva.

A falência do capital, no sentido da impossibilidade de sua manutenção da forma como está, se expressará, para quem ainda não pôde construir seu bunker, pela barbárie, como já anunciavam alguns intelectuais franceses do grupo Socialismo ou Barbárie.

Eis o que se apresenta diante de nós: a barbárie! Que instrumentalizando as pautas da psiquiatria e da criminalidade (e a associação entre as duas), retoma seus fundamentos eugênicos sobre os quais se ergueu. Essa realidade já se expressa em na nossa política nacional, com a aprovação pela câmara dos deputados federais do PL 551/2024, inserido no PL 1637/2024 que altera a lei 10.216, e agora segue para o senado com grandes chances de aprovação, se não nos mobilizarmos.

E é aqui que a fala do dono da Meta nos implica como militantes da luta antimanicomial. Ao informar a retirada do filtro que associa questões LGBTQIA+ às questões de saúde mental, ele remonta aos princípios conservadores kraepelinianos.

Qual o interesse nisso?

Podemos citar dois interesses que de pronto nos levam às tentativas de manutenção e expansão do capital, baseado no aumento da exploração-opressão da “mais-valia”. Sim, isso mesmo, eis o fim posto desse sistema: manter e aumentar o lucro dos super ricos, enquanto esmagam até o suco, doutrinam, dopam, dominam e exploram a classe trabalhadora.

Na selva do capital, a arma ideológica do processo de exploração, compõe com as expressões das opressões uma unidade poderosa, para diminuir, discriminar e patologizar todas aquelas formas de comportamentos que fogem ao padrão do ethos burguês (do homem, branco, cis, patriarcal, hétero e dono dos meios de produção). O que serve para justificar uma política de maior expropriação das forças de trabalho quanto mais as pessoas se distanciam desse padrão.

O esgarçamento dos limites do capitalismo cada vez mais evidentes, convoca os super ricos a se reposicionarem também em pautas ideológicas, assistiremos as grandes marcas revogarem suas políticas de diversidade e se alinharem ao processo ultra-conservador que se desenha diante dos nossos olhos. Mas, a discriminação “do diferente”, a eliminação da diversidade humana e a redução ideológica que classifica como “humano” apenas aqueles que mais se aproximam “do padrão”, ao passo que desqualifica quem é diferente, encontra na psicopatologizacão dessa diferença está diretamente associada ao lucro, neste caso da indústria farmacêutica.

Para e ter noção da importância desse setor na economia mundial, o mercado dos medicamentos responde hoje pelo terceiro maior setor da economia norte-americana, correspondente à US$ 840 bilhões de receita (R$4,2 trilhões), sendo responsável pela maior parte da produção de medicamento no mundo:40% (De acordo com dados da ABRADILAN, 2024). Nessa esteira, os psicofármacos se tornam “queridinhos” das indústria e dos investimentos estatais, a importância do desenvolvimento de pesquisas sobre o cérebro e produtos que tenham como alvo o aumento do rendimento intelectual, emocional, enfim, da produtividade da classe trabalhadora, foi comparado por Barack Obama (2012) à corrida espacial. Com duas grandes potências econômicas nessa corrida: União Europeia e Estados Unidos.

Assim, não deve nos restar dúvidas sobre os interesses econômicos no processo de patologização da vida. E, como todo interesse econômico, este não está direcionado para o processo de cuidado de seres humanas e seres humanos, mas sim, em aumentar sua capacidade e necessidade de consumir e manter a máquina do lucro funcionando. O interesse, não nos enganemos, não é relacionado ao desenvolvimento humano, mas sim voltado para o desenvolvimento dos lucros e manutenção do capital.

As redes sociais, nesse ponto, têm assumido papel importante no impulsionamento da ind. farmacêutica, capturando os princípios dos movimentos identitários revolucionários, promovendo, no campo da saúde mental, um processo de identitarismo com os diagnósticos psicopatológicos. Substituindo, assim, a luta histórica de usuárias e usuários de não serem reduzidas aos seus diagnósticos, para a de sujeitos que se apresentam a partir de seu diagnóstico. Desta forma, onde havia uma condição passível de superação, agora se apresenta como uma identidade (como é o caso do TDAH, por exemplo), o que engendra a cronificação dos sofrimentos psíquicos e quase que “naturalmente” justifica a medicalização das condições socialmente fabricadas. Medicalização está que ganha eco em campanhas de entidades que buscan defender a lógica hegemônica, financiada pelas farmacéuticas, como as campanhas "Janeiro Branco" e "Setembro Amarelo" que propagam como ideal de saúde mental o estilo de vida burguês, e medicam "tratam" quem não consegue atingi-lo.

A conformação de identidades psicopatológicas ratificam as noções biomédicas, apoiadas pela hereditariedade com a autoridade do discurso médico da genética; reduz a complexidade do ser social ao biológico e incute um discurso fatalista e da impossibilidade de superação de determinadas condições. Ainda que diversos estudos, desde a década de 1930 (com a crítica de Vigotski (1931/2006) ao diagnóstico, por exemplo), demonstram o limite do biologicismo para se apreender os sofrimentos psíquicos. Estes estudos, cabe ressaltar, passam a ser invalidados, mesmo invisibilizados.

O conservadorismo avança a passos largos e tomará conta de todos os aspectos de nossas vidas, inclusive no campo da saúde, com auxílio das redes sociais, a manipulação das informações tomará contornos cada vez mais violentos, hostis e discriminatórios a todas aquelas e aqueles que não compõem “o padrão”. Serão tempos duros, que nos exigirá resistência e ainda mais força para lutar.

A defesa dos princípios antimanicomiais, despatologizantes e desmedicalizante exigirá de nós ainda mais capacidade de mobilização, para manter acesa a chama da luta pelo reconhecimento de nossa humanidade para além de nossos diagnósticos, para que sejamos pessoas de ativo enfrentamento ao contexto ideológico, para que não sejamos medicalizadas, exploradas e oprimidas. Urge, como Paulo Amarante e outros/as intelectuais tem apontado, de retomarmos de forma retumbante os princípios da luta. Uma sociedade livre dos manicômios é também uma sociedade que nos liberte da ,exploração-opressão de seres humanos/as por outros/as seres humanos/as. o Enfrentamento ( com “ E” maiúsculo) ao modelo eugenista biomédico é agora: Trabalhadoras, trabalhadores, usuárias, usuários e familiares da Saúde Mental uni-vos!

Referências Bibliográficas

AMARANTE, P. (2007) Saúde Mental e Atenção Psicossocial. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz.

FURTADO, V.C. (2024) Determinação Social da Esquizofrenia: Fundamentos Ontológicos para o Desvendamento do Desenvolvimento da Esquizofrenia. (Tese de Doutorado) UFRN.

HOBSBAWM, E. (2012) A Era dos Impérios. São Paulo: Paz e Terra.

KRAEPELIN, E. (1887/2005). The directions of psychiatric research. ("Classic Text No. 63", tradução e notas de E. J. Engstrom e M. M. Weber). History of Psychiatry, v. 16, n. 3, p. 350-364. Disponível em: https://doi.org/10.1177/0957154X05056763.

KRAEPELIN, E. (1908/2007). On the Question of Degeneration'. History of Psychiatry, 18(3),399-404.

LEVINS, R. e LEWONTIN, R. (1985/2009) The Dialectical Biologist. Aakar Books.

MARX, K (2011) Os 18 de brumários de Luís Bonaparte. São Paulo: Boitempo editorial.

MOYSÉS, M. A. A., & COLLARES, C. A. L. (2007). Medicalização: elemento de desconstrução dos direitos humanos. Direitos Humanos: O que temos a ver com isso, 153-168.

PINHEIRO, P. W. M. (2022) Entre os Rios que tudo Arrastam e as Margens que os Oprimem: as determinações ontológicas da unidade exploração-opressão. (Tese de Doutorado) Universidade de Brasília.

VYGOTSKI, L. S (1931-1933/2006) Obras Escogidas – IV: Psicologia infantil. Madrid: Antonio Machado Libros.

FILME DE FAMÍLIAS BRILHANTES

Roberto Boaventura da Silva Sá

Dr. em Ciências da Comunicação/USP

Docente aposentado da UFMT

O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo.

Exceto as criaturas miseráveis, “...pessoas de alma bem pequena”, do tipo das que são retratadas no “Blues da Piedade”, de Cazuza e Frejat, os demais brasileiros estão em estado de felicidade plena com o troféu Globo de Ouro, conquistado por Fernanda Torres, que superou algumas das mais importantes estrelas do cinema internacional. Para isso, nossa atriz interpretou Eunice Paiva, em “Ainda estou aqui”, de Walter Salles, baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, filho de Eunice e Rubens Paiva, deputado federal de 1963/64, pelo PTB/SP, assassinado pelos ditadores/torturadores de 64.

Para o desconforto, mesmo que in memoriam, de muitos dos que sustentaram aquele regime, bem como aos apequenados de alma que ainda flertam e se identificam com líderes autoritários, dispersos alhures, inclusive no Brasil, se Eunice, nos últimos anos de vida, perdera a memória por conta do alzheimer, paradoxalmente, hoje, cada um de nós está podendo recuperar um pouco da memória de um passado ainda tão próximo; passado, a bem da verdade, dolorido, tantas foram as suas crueldades, como a que se abatera à família Paiva, que teve de ver, em janeiro de 1971, Rubens ser retirado de sua casa, por agentes da ditadura militar, para um depoimento, do qual nunca mais voltou.

Mas se Rubens nunca mais pode voltar da forma como desejava sua família, hoje, ele está de volta; como de volta está Eunice. E ambos estão – por aqui – tendo um retorno retumbante, até pouco tempo inimaginável. Ambos estão nas telas dos cinemas do mundo inteiro! Quem diria?! A arte, de novo, driblou a censura; de seu jeito, aliás, delicado como foi tratada essa violência política no Brasil, pisoteou o autoritarismo, desnudando-o a quem quiser (re)ver uma parte de nossa triste realidade vivida por quase 25 anos do século passado.

De forma direta, das artes envolvidas, a literatura foi a primeira a contribuir com todo esse processo de resgate. Num misto dos gêneros biografia e memória, Marcelo escreveu a história de sua família, tendo sua mãe como personagem central, que nunca desistiu de lutar para que o Estado brasileiro desse uma resposta sobre o sequestro e o assassinato de Rubens.

Das páginas do livro, um roteiro já premiado na Itália – que hoje vive sob a égide de uma premiê de linhagem autoritária – foi elaborado para ser materializado nas telas dos cinemas e, posteriormente, acessado de outras formas.

Do excepcional roteiro, a força da arte dramática, literalmente, entrara em cena. Como nos geniais espaços em branco das páginas de “Un Coup de Dés” (Um Lance de Dados), de Mallarmé, Fernanda Torres atinge um nível de interpretação para a personagem Eunice em que o silêncio e os olhares falam mais alto/forte do que quaisquer palavras em diversos momentos da narrativa do filme. Aliás, esses dois elementos (os vazios e/ou os brancos) também se estendem a Fernanda Montenegro que, em poucos minutos, no epílogo, sem falar uma palavra sequer, diz tudo o que a personagem, já com o alzheimer avançado, poderia expressar: ápice das emoções de um filme por inteiro emocionante.

Emoção fílmica que teve ainda uma luxuosa trilha sonora. A música jamais poderia estar ausente. E música de gêneros e artistas tão diferentes entre si, como Erasmo e Roberto Carlos, Tim Maia, Gal Costa, Tom Zé, Os Mutantes, Serge Gainsbourg, Jucas Chaves, Nelson Sargento, Donny Hathaway, Caetano Veloso e Cesária Évora.

Assim, desse mosaico de manifestantes e manifestações artísticas, a cultura brasileira parece ter se vingado um pouco dos tantos ataques desferidos pelo ex-presidente da República. Das insanidades por ele verbalizadas, posto que o silêncio não lhe seja o forte, destaco sua homenagem ao coronel Brilhante Ustra, um dos mais cruéis torturadores de todos os torturadores do regime de exceção, quando da exposição de seu voto pelo impeachment de Dilma Rousseff.

Todavia, BRILHANTE, de verdade, é o filme de Walter Salles. BRILHANTE é a oportunidade ser contemporâneo de famílias BRILHANTES, como a de Eunice e Rubens Paiva, de Fernanda Torres e Fernanda Montenegro, que, ao se juntarem no BRILHANTE palco do mundo das artes, estão nos presenteando com o BRILHANTE sentimento de brasilidade, que vai bem além, mas muito além do ato de fixar ou fincar uma bandeira na porta de uma casa, da varanda de um apartamento, no pórtico de um comércio ou na entrada de uma porteira qualquer, de uma estrada qualquer, de uma fazenda qualquer...

Como na história da criança e da bacia, salve nossa democracia!!! Suas imperfeições precisam ser denunciadas e combatidas, mas sua essência, preservada. Sempre. Aquela “vida de gado, de um povo marcado, povo feliz”, cantada por Zé Ramalho, não nos pertence. Em suma, ainda estamos todos aqui, juntos com Eunice, Rubens, Marcelo, Fernandas, Walter...

DO ESTOQUE AO FLUXO: A TRANSIÇÃO ENERGÉTICA PARA AS TECNOLOGIAS DE BAIXO CARBONO E O DILEMA DOS MATERIAIS - Danilo de Souza

****

Espaço Aberto é um canal disponibilizado pelo sindicato

para que os docentes manifestem suas posições pessoais, por meio de artigos de opinião.

Os textos publicados nessa seção, portanto, não são análises da Adufmat-Ssind.

****

Por Danilo de Souza*

Uma questão pouco abordada atualmente envolve a utilização dos materiais para a construção dos equipamentos com tecnologias de baixo carbono, tanto para os usos finais de energia, por exemplo, em veículos elétricos, quanto para geração de energia, como em plantas eólicas (onshore e offshore) e solares. Ao comparar essas fontes com as fósseis – como carvão, óleo e gás – constatamos uma mudança expressiva na trajetória energética da humanidade. Nossa espécie mudou significativamente ao deixar de depender exclusivamente do "fluxo" energético, ou seja, de fontes como a fotossíntese para a agricultura, a energia eólica para navegação e moinhos, e a solar para a produção de alimentos. Essa dependência foi substituída pelo "estoque" de energia contido nos combustíveis fósseis, como petróleo, carvão e gás.

A partir do século XIX, essa transição para fontes estocadas, em conjunto com os avanços médicos, foi fundamental para o crescimento populacional. Essa mudança de paradigma nas formas como interagimos com as fontes de energia iniciou-se na Revolução Industrial. Esse período permitiu que a humanidade abandonasse a dependência das fontes primárias de baixo carbono e se apropriasse dos hidrocarbonetos, expandindo a capacidade de produção e distribuição em grande escala. Essa “nova” fonte de energia viabilizou a concentração de pessoas em grandes cidades, transformando radicalmente o modo de produção e possibilitando o crescimento populacional acelerado. A exploração dos recursos fósseis, portanto, foi o motor central da Revolução Industrial e do subsequente boom populacional.

Esse acesso ao "estoque" de energia permitiu que a população global saltasse de cerca de um bilhão para mais de oito bilhões em poucas décadas, com estimativas de estabilização em torno dos dez bilhões em 2050 segundo as estimativas da Divisão de População das Nações Unidas (ONU). No entanto, o desafio que se apresenta agora é imenso: retornar ao "fluxo" e buscar novamente as fontes de baixo carbono para sustentar o planeta, conciliando o crescimento humano com práticas energéticas que tenham menor impacto nas relações termodinâmicas antrópicas da biosfera.

Cabe destacar que um dos aspectos pouco explorados ao se analisar o retorno ao fluxo é a intensidade do uso de materiais nas tecnologias de baixo carbono. Embora o ciclo de vida dessas fontes, desde a produção, transporte e uso, até o descarte ou reciclagem, mostre uma vantagem clara em relação às fontes fósseis, muitas vezes negligenciamos o impacto gerado pela própria produção dessas tecnologias. Em outras palavras, quão intensiva é essa produção em termos de materiais e recursos?

Estamos atuando no sentido de deixar de depender dos combustíveis fósseis – hidrocarbonetos concentrados em determinadas regiões e, frequentemente, fonte de conflitos geopolíticos – e retornando aos fluxos, que possuem uma distribuição mais igualitária no nosso planeta. Esse é um dos motivos para falarmos em geração distribuída, em contraste com a geração concentrada típica dos fósseis. Sair dessa concentração, em princípio, nos afastaria de uma dependência geopolítica intensa, permitindo uma nova condição de produção energética mais distribuída e acessível. No entanto, a promessa de “felicidade” associada à transição para as fontes de baixo carbono enfrenta uma nova complexidade. Produzir as tecnologias necessárias para esse futuro, seja para o uso final, como os veículos elétricos, ou para a geração de energia, como a eólica e a solar, gera uma intensa demanda por um grupo específico de minerais e materiais, que, por sua vez, não se encontram igualmente distribuídos ao longo do planeta. Assim, ao sair do estoque fóssil para esse novo fluxo, não eliminamos a geopolítica, mas a transformamos.

A comparação entre o uso de materiais para produzir 100 MW de energia a partir de fontes eólica e de gás natural revela uma demanda significativamente maior de recursos pela primeira, especialmente em materiais como aço (14.000 toneladas), cobre (600 toneladas) e concreto (90.000 toneladas), necessários para a infraestrutura das turbinas. Em contrapartida, a produção de energia a partir do gás natural utiliza menos materiais para a construção de uma usina (1.500 toneladas de aço, 20 toneladas de cobre e 15.000 toneladas de concreto – conforme tabela), embora dependa do abastecimento contínuo de gás para operar, resultando em emissões constantes de carbono.

|

Tipo de Material |

100 MW Eólica (aprox.) |

100 MW Gás Natural (aprox.) |

|

Aço |

14.000 toneladas |

1.500 toneladas |

|

Cobre |

600 toneladas |

20 toneladas |

|

Concreto |

90.000 toneladas |

15.000 toneladas |

|

Alumínio |

700 toneladas |

30 toneladas |

|

Plástico e Compostos |

2.000 toneladas |

100 toneladas |

|

Óleo Lubrificante e Outros |

100 toneladas |

200 toneladas |

Uma das contradições observadas nesse processo é que os países que detêm a maior parte das reservas de minerais estratégicos são os mais afetados pelas mudanças climáticas e, em alguns casos, são considerados de governança “frágil”, destacando-se a República Democrática do Congo, Afeganistão, países do Sahel, da África Central, algumas nações do Oriente Médio e do Norte da África, Sudeste Asiático, América Central e partes da América do Sul. A falta de governança sólida, em bases fortemente enraizadas nos interesses da população mais pobre, e o comprometimento com o acesso às riquezas produzidas, aumentam os riscos de conflitos, do deslocamento de comunidades locais e a ampliação da degradação ambiental já inerente da exploração mineral, criando uma situação complexa para o desenvolvimento das forças produtivas.

Segundo o artigo "Energy transition minerals and their intersection with land-connected peoples", publicado na Nature Sustainability, aproximadamente 30 minerais estratégicos, como o cobalto, lítio, metais de terras raras, entre outros, formam a base material para essa transição. No entanto, a exploração desses minerais apresenta uma elevada interseccionalidade com territórios historicamente menos industrializados – muitos deles habitados por povos nativos e populações rurais. Uma análise de 5.097 projetos geolocalizados mostrou que mais da metade está situada em ou próxima a terras reservadas a esses grupos - os quais têm soberania sobre as terras e devem ser consultados a respeito da possibilidade de exploração dessas matérias-primas, sendo esses direitos protegidos por declarações das Nações Unidas.

Dessa forma, é importante enfatizar que a simples presença de minerais na crosta terrestre não é suficiente. O verdadeiro desafio reside na extração e processamento deles, além da construção de uma infraestrutura de baixo carbono, que demandará grandes quantidades de metais, como alumínio, aço, cimento e metais de terras raras, bem como recursos específicos, como o polissilício para painéis solares, e o disprósio e neodímio para turbinas eólicas. Apesar de as reservas geológicas serem suficientes para atender à demanda até 2050, a mineração e o processamento desses materiais gerarão uma grande quantidade de resíduos no ar, na terra e na água. Esse desafio se agrava no contexto de sistemas de armazenamento, principalmente baterias, cuja produção de grafite, lítio e cobalto precisará de um aumento de aproximadamente 450% até 2030, quando comparado aos níveis de 2018.

Assim, a expansão das tecnologias de baixo carbono, tanto na produção quanto nos usos finais de energia, representa um avanço significativo na mitigação das mudanças climáticas e como um mecanismo de adaptação. No entanto, essa transição traz consigo desafios que vão além da simples substituição dos combustíveis fósseis. A crescente dependência de minerais estratégicos exige uma abordagem complexa e holística, que não se limite apenas ao fornecimento dos recursos necessários — sejam eles energia, tecnologia ou materiais. É essencial também promover um diálogo profundo e respeitoso com as comunidades locais, estimar os impactos ambientais para além das emissões e assegurar que as populações diretamente envolvidas participem equitativamente da riqueza gerada.

OBS: Coluna publicada mensalmente na revista - "O Setor Elétrico".

*Danilo de Souza é professor na FAET/UFMT e pesquisador no NIEPE/FE/UFMT e no Instituto de Energia e Ambiente IEE/USP.

ASSÉDIO INSTITUCIONAL - Clarianna Martins Baicere Silva

****

Espaço Aberto é um canal disponibilizado pelo sindicato

para que os docentes manifestem suas posições pessoais, por meio de artigos de opinião.

Os textos publicados nessa seção, portanto, não são análises da Adufmat-Ssind.

****

Texto de autoria da Profª Clarianna Martins Baicere Silva.

Assédio institucional

Ocorre nas instituições privadas e públicas

Em todas as esferas

Federal, estadual e, especialmente, na municipal

Os gestores conhecem todo mundo, a fofoca corre solta e o famoso "manda quem pode" é normal

Pode afetar a coletividade, mas é sentida em primeira pessoa,

No individual.

É uma coisa muito dura

Está infiltrada em toda a estrutura

O abuso de poder, a sociedade machista, racista e patriarcal

Vamos meter a colher nessa cumbuca

Trazer à luz o debate

Entendendo que o problema é estrutural.

Os abusadores vão dizer que é complicado

Que é mi-mi-mi

Que é arapuca

Não tenha medo, tudo que é novo assusta!

Não tem nenhum mistério

Precisamos assumir que a violência institucional é um problema sério

Que adoece a vítima

Que apodrece a instituição

Que, por problemas de gestores e de gestão, acaba caindo em descrédito por incapacidade para lidar com a situação

Vou lhe explicar, preste atenção!

A violência institucional ou praticada pela instituição

Se dá pela negação à justiça ou reparação, tratamento desigual ou discriminação,

Omissão ou negligência,

Por falta de protocolos, política institucional de enfrentamento,

Canais de denúncia que funcionem com eficiência

Reafirmando aos abusadores sua intangibilidade por falta de jurisprudência

É uma pouca vergonha essa omissão por conveniência

E a coitada da vítima,

Esgotada, adoecida e injustiçada,

De tanta dor, acaba do mundo desacreditada

Porque pelo abusador foi violentada, pela instituição, revitimizada e, pelos pares, julgada.

Só pelos pares, mesmo, porque a Justiça...

Reforçando nela a crença de que denunciar não adianta de nada

É melhor ficar isolada, aguentar tudo calada

Porque eu tive muito trabalho e acabei exposta e mal falada.

Até de louca fui chamada

Minhas amigas, de porta recado utilizadas

Como diz o velho ditado: "para bom entendedor meia palavra basta!"

Quero ir embora sem olhar para trás, mas não posso.

Cheguei até a pensar na própria vida dar um fim

Até que um dia encontrei um lugar para mim.

Achei outras que, como eu, foram violentadas

Compartilhamos nossas dores

Ainda não estamos curadas

Mas estamos organizadas

Ressignificando a injustiça e a raiva

Lutando para que ninguém mais passe por tamanha desgraça

Queremos não apenas justiça, mas reparação histórica nessa bagaça!

Não vamos recuar um milímetro, porque a fé noutra realidade possível é meu escudo, a dor é a minha couraça e a minuta que construímos, minha espada.

Chega de violência, chega de ser revitimizada!

Enquanto gritamos "nenhuma a menos"

Os conselhos não falam nada.

Coloca a minuta em pauta:

Esse silêncio é violência institucionalizada.

Clarianna Martins Baicere Silva

2024-2028: A “UFMT que queremos” venceu as eleições. E agora? - GTPFS

****

Espaço Aberto é um canal disponibilizado pelo sindicato

para que os docentes manifestem suas posições pessoais, por meio de artigos de opinião.

Os textos publicados nessa seção, portanto, não são análises da Adufmat-Ssind.

****

Encaminhamos texto de autoria do GTPFS a pedido do coordenador do mesmo, professor Aldi Nestor de Souza.

GTPFS/ADUFMAT/ANDES-SN

No dia 16 de outubro de 2024, a profa. Dra. Marluce A. Souza e Silva (SES/ICHS/UFMT) e o prof. Dr. Silvano Macedo Galvão (DIR/FD/UFMT) assumirão, respectivamente, a Reitoria e vice-Reitoria da UFMT.

Após uma consulta eleitoral disputadíssima, respeitando a tradição democrática da Universidade, a Chapa 1 (oposição) - nomeada “A UFMT que queremos” - venceu as eleições em segundo turno, com 50,7% dos votos contra 47,5% da Chapa 2, capitaneada pelo atual Reitor, prof. Dr. Evandro Soares e a candidata a vice-reitora, profa Dra. Márcia Hueb.

Deste pleito, além da Chapa 1, saíram vitoriosos todos aqueles que acreditaram ser possível avançar como Universidade Pública, Inclusiva, Laica, Democrática, de Qualidade e Socialmente Referenciada.

Eleita a Chapa que desafiou probabilidades e construiu um programa a muitas mãos, cabe-nos enquanto Grupo de Trabalho de Política e Formação Sindical (GTPFS) da ADUFMAT/ANDES-SN parabenizar a nova Reitoria por este feito e nos posicionarmos a partir das nossas bandeiras históricas, enquanto sindicato democrático, combativo e autônomo. Para isto, esquadrinhamos as 23 Diretrizes que compõem o Programa da chapa eleita para o quadriênio 2024-2028.

Antes, porém, é preciso observar que são muitos os pontos com os quais temos convergência e, portanto, sentimo-nos plenamente contemplados. Em virtude disto, optamos por destacar aquelas propostas que consideramos inovadoras e fundamentais, assim como apontar aquelas diretrizes com as quais temos divergências, apresentando nossas ponderações.

Dentre os pontos positivos, cabe-nos ressaltar o compromisso manifesto no Programa com o aprofundamento da democracia na Universidade. Esta sempre foi uma demanda da ADUFMAT em vários documentos e ocasiões, junto às Reitorias anteriores. Neste particular, merecem destaque tanto a proposta de estatuinte quanto o esforço para alterações na conformação dos Conselhos Superiores, através do estabelecimento da representação paritária, o restabelecimento das reuniões presenciais e o estímulo para que estes Conselhos atuem conforme suas atribuições genuínas, isto é, assumindo a responsabilidade de pensar politicamente os rumos da Universidade. Além disto, também merece registro a convocação, anual, de Assembleia da Comunidade Acadêmica, de forma a ouvi-la e prestar contas.

Da mesma forma, há um claro compromisso com a ampliação dos espaços de convivência e acolhimento estudantil, inclusive quanto às casas estudantis (graduação e pós-graduação) e a possibilidade de criação de cooperativas como meio para garantir a gratuidade dos restaurantes universitários.

O Programa também avança com relação às propostas para a saúde de servidores e estudantes, com especial atenção à saúde mental. Com relação a humanização das relações conviviais na Universidade, o Programa reafirma seu propósito de valorização dos trabalhadores da UFMT (docentes e técnico-administrativos) e estudantes das diversas modalidades de ensino, assim como dos terceirizados que nela labutam.

Com a ratificação do compromisso com a indissociabilidade do tripé ensino/pesquisa/extensão, o Programa acorda em enfrentar um dos problemas que envolve a produção de conhecimento: de um lado, a eleição de áreas seletas para pesquisa enquanto outras são negligenciadas; de outro, a divisão entre universidades de excelência, que fazem pesquisa, e aquelas que sobrevivem como ‘escolões’ que somente reproduzem o conhecimento. A superação destes entraves começa por romper com a política institucional que reduziu a carga horária dedicada à pesquisa para aumentar o número de horas dedicadas às atividades administrativas/burocráticas e/ou didáticas.

Desta forma, dentre algumas iniciativas fundamentais estão duas proposições antigas da ADUFMAT: 1) garantir 20h semanais para dedicação à pesquisa; 2) possibilitar o afastamento das demais atividades, pelo prazo limite de um semestre, para dedicação exclusiva à pesquisa, quando esta o exigir. Para além delas, cabe registro: a) o estreitamento das relações com as escolas de ensino médio; b) a criação do Observatório de Pesquisa da UFMT e, c) o fortalecimento das relações de identidade Sul-Sul.

Concluindo nossos destaques positivos, relacionamos o avanço contido nas diretrizes comprometidas com: 1) o apoio e assessoramento às coordenações; 2) o desenvolvimento de políticas de sustentabilidade; 3) devolver o Teatro Universitário à UFMT, assegurando este importante espaço, prioritariamente, para as demandas da própria Universidade; 4) concluir o Centro de Convivência Social; 5) resgatar a Biblioteca Central sob todos os aspectos; 6) política de combate ao assédio e 7) promover uma Secretaria de Segurança e Direitos Humanos (todos os campi) sob a lógica dos direitos humanos e sociais.

Em que pese nossas muitas convergências com o Programa, assim como nossa satisfação com a eleição de uma docente engajada nas lutas sindicais (inclusive quando ocupou cargos de direção) e efetivamente comprometida com a defesa de uma Universidade Pública, Gratuita, Democrática, Inclusiva, Laica e Socialmente Referenciada, é salutar também realçarmos nossas divergências enquanto Sindicato, para que possamos manter nossas relações autônomas e democráticas.

Nesta perspectiva, importa destacar alguns pontos com os quais nosso Sindicato tem posição distinta e sobre os quais, fraterna e criticamente, queremos dialogar.

Primeiramente, o Programa não aponta como enfrentar a contradição profunda entre a defesa da Universidade Pública, Gratuita, Inclusiva, de Qualidade e Socialmente Referenciada e a naturalização, a conta-gotas, da lógica mercantil sob: (a) a expansão da cobrança de mensalidades para cursos lato senso e especializações; (b) a promoção de parcerias para captação de recursos privados (como se de interesse público fosse constituída a agenda privada); (c) a adesão passiva (ou proativa) ao ensino à distância (que não se confunde com educação) e ensino remoto; (d) o enraizamento da UNISELVA (entidade de direito privado, sem fins lucrativos”) que, em nome da autonomia administrativa e financeira e da crença quanto a uma pseudo “eficiência privada”, controla recursos provenientes de pesquisas, extensões, inscrições em concursos e programas de pós graduação, etc.; (e) a aposta na parceria com outra fundação, a EBSERH, para desenvolver políticas de saúde pública. A mesma EBSERH que judicializou a greve dos servidores públicos (UFSC) e, nacionalmente, tem longo histórico de denúncias sobre mau-atendimento e desvio de recursos públicos; (f) a elitização do Hospital Veterinário, cuja cobrança de serviços e atendimentos tornou-se inacessível à maioria da sociedade cuiabana, inclusive quando comparado a clínicas veterinárias particulares.

Nesta sequência de banalização da lógica mercantil por dentro da Universidade, o Programa também se submeteu à cultura da “Bolsa Produtividade do CNPq”, comprometendo-se a “estimular e apoiar pesquisadores da UFMT para submissão de Bolsa Produtividade à Pesquisa”, endossando a lógica produtivista que sempre denunciamos, não somente porque embasada sobre a métrica quantitativa, mas, também, porque a pesquisa – assim como a docência – não se desenvolve sob a quantificação pura das horas e do número de “entregas”, como repetem, incansáveis, seus defensores. Nesta perspectiva, é necessário refletir como humanizar e valorizar as relações de trabalho e os direitos dos trabalhadores submetendo-se às imposições da métrica das metas toyotistas.

Para além destas questões, há três pontos entre as Diretrizes para a Gestão de Pessoas que demandam reflexão: 1) Teletrabalho; 2) “Banco de Talentos”; e, 3) Redimensionamento da Força de Trabalho. O teletrabalho, assim como a garantia de “jornada remota e híbrida” (no caso da STI) exige refletirmos sobre qual é a finalidade da Universidade. Afinal, se o propósito é a educação e esta exige presencialidade para realizar-se como tal, a presença não é questão de escolha. Obviamente que a proposta está relacionada aos técnicos-administrativos, porém, a Universidade não funciona como uma soma de “ilhas” departamentalizadas: docência, atividades burocráticas-administrativas, suporte técnico, infraestrutura, etc.

Consequentemente, como sempre defendemos (ANDES-SN) em todas as oportunidades, documentos e espaços, a educação demanda interação social, troca e processos que, no espaço público e coletivo da sala de aula, permite apreender não somente com aquele que está na condição de professor/a, mas, também com os demais. Como dizia Paulo Freire, a educação não é mera transposição de conteúdo. Ela é interação social. Por isto ela é, também, um importante instrumento sociabilizatório.

Assegurar que a Universidade cumpra o que ela tem por finalidade, demanda oferecer as condições que, por óbvio, não dependem somente da presença de estudantes e docentes. Mas, também, de técnicos-administrativos.

O segundo ponto está relacionado ao “Banco de Talentos” para “qualificação por área/tema, visando a otimização desses talentos”. Esta proposta nos remete à combinação de duas frentes articuladas: a reforma do Estado e ao modelo produtivo japonês. Assim, envoltas nas referências de Estado gerencial proposto por Bresser-Pereira, não apenas as Fundações e as Organizações Sociais foram se impondo por dentro das universidades, mas, inclusive, encontrando espaços para difusão da cultura e das práticas gerenciais, típicas da organização privada. Consoante a isto, o ‘Banco de Talentos’ tanto reflete a meritocracia quanto se assemelha à política do modelo japonês que, ao mesmo tempo em que criou as metas, também criou o destaque ao “Colaborador do Mês” que, produtivo, serve de referência para os demais. Na mesma toada, a administração de Evandro Soares criou a “Portaria de Elogio”.

Na mesma perspectiva, a proposta de “Redimensionamento da Força de Trabalho” se constitui sobre um modelo matemático (a exemplo da UFSC), que busca através do cálculo frio, otimizar o número de servidores pela demanda de trabalho. Este cálculo restrito às equações matemáticas não pode ser eleito como o método de humanização das relações laborais, tampouco o combate ao sobretrabalho e ao adoecimento. Afinal, sob a sentença dos números, cálculos precisam de linhas de corte e, assim, é absolutamente comum que determinados números determinem o “corte” de trabalhadores, não a sua valorização e preservação da sua saúde.